内地华语电影大全排行榜前十名(华语电影排行

在快节奏的现代生活中,人们总是容易忽略身边的美好。

从城市到诗歌,仿佛中间隔着遥不可及的星河。而最近有这样的一部作品却以一种独特的方式,提醒我们停下脚步,感受生活中的诗意。

它不仅是对香港新诗的深情致敬,破晓电影更是对诗人生活状态的真实记录,以及对诗歌与生活、时代共振的深刻探讨。

今天就让我们一起走进诗意,走进——

诗

导演:许鞍华

主演:许鞍华/黄灿然/廖伟棠/淮远/饮江

类型:纪录片

上映日期:2023-11-23(破晓电影中国香港)

片长:101分钟

又名:Elegies

《诗》作为一部纪录片,其观影体验是亲切而无门槛的。

许鞍华巧妙地将诗歌的语言转化为影像语言,用日常生活的切片再现了作为对日常生活的表述的诗歌。

在《诗》中,许破晓电影鞍华没有将诗歌局限在文学的范畴内,而是将其扩展到了影像艺术的领域。文字媒介的诗歌,通过旁白、画面和配乐的完美结合,形成了独特的韵律,让观众感受到诗歌与影像的和谐共鸣。

她用镜头捕捉了香港诗人们的生活状态破晓电影,记录了他们创作的过程,让观众能够直观地感受到诗歌的生命力。这种跨界的艺术尝试,不仅丰富了诗歌的表现形式,也为影像艺术注入了新的活力。

大学时代主修诗歌的许鞍华,在电影的道路上默默耕耘了多年。

在四十年的破晓电影电影导演生涯中,许鞍华以其卓越的艺术才华,执导了包括《女人四十》、《桃姐》、《黄金时代》和《明月几时有》在内的近三十部剧情长片。

凭借这些作品,她荣获无数香港金像奖和台湾金马奖最佳导演殊荣,并荣获威尼斯破晓电影电影节终身成就奖。

《明月几时有》剧照

《诗》是她长久以来的心愿之作,这份心愿如同连绵不绝的山脉,与她内心深处紧密相连,情感纠葛至深,难以轻易割舍。她深知,将这份内心的愿望转化为影像,稍有不慎,便可能让个破晓电影人情感泛滥成灾。

2021年,在疫情导致众多电影项目暂停或推迟的背景下,许鞍华却在这个时刻悄然启动了她的小型拍摄计划,最终完成了以诗歌和香港诗人为主题的纪录片《诗》。

这部作品不仅是她对电影艺术的又一次探破晓电影索,更是她对内心热爱的一次深情致敬。

在观摩了《他们在岛屿写作》和《一直游到海水变蓝》等作品后,许鞍华更加坚定了用这种形式来探索诗歌与影像结合的可能性。

她选择了一种随性的叙事方式,让素材本身引导她和电影破晓电影走向未知的领域,探索内心深处的诗意与影像的无限可能。

在影片的尾声,许鞍华坦诚地表达了自己的不确定与努力:她并不确信自己是否完美地捕捉了诗的精髓,但她已经尽了自己最大的努力。

香港,这个高度资本化、国际化破晓电影的地区,似乎与诗歌这种“反经济”的存在格格不入。然而,《诗》却展示了香港诗歌独有的生命力。

电影的第一部分,许鞍华将镜头对准了淮远、饮江、邓阿蓝、马若等一众香港诗人,深入探讨他们对“诗”的个人理解与感悟破晓电影。她不仅捕捉了这些诗人对诗歌的独到见解,也收录了已故诗人西西的珍贵影像与声音,让这些片段成为跨越时空的艺术对话。

在香港这座人口密集、地域狭小的城市中,当代本土诗歌自然地融入了浓厚的都市特色。

诗人们常常破晓电影将城市的日常饮食、街头巷尾等生活细节融入诗行,以此洞察人与人之间的情感纽带,表达出超越文字的深远含义。

正如西西在影片中所言:

「我不熟悉乡村的宁静,

也描绘不出天堂或地狱的景象,

但我能够书写我所生活的城市破晓电影。」

在《诗》中,诗人们通过捕捉城市中不断变化的景象,表达了他们对时光流转的感慨与思考。马若表达了他的诗歌理念:

「描写山水不一定要与自然景观直接相关,诗歌也不一定非要涉及政治。

我的诗来自内心,是我情感的破晓电影抒发,即使看似与所描述的事物无关。」

淮远在影片中朗诵的《天堂无雾──悼戴天》更是以简洁而深刻的诗句,传达了他对香港变化的复杂情感:

「站在九龙,我看不见香港;

五十三年后,站在香港,我依旧看不见香港。」

这破晓电影不仅是对变迁的感慨,也是对身份与归属的深刻反思。

而后,许鞍华的脚步远至深圳与台湾,寻访那些将生活迁至他乡的香港诗人黄灿然和廖伟棠,记录下他们的诗意生活与创作旅程。

通过《诗》这部纪录片,许鞍华挑战了香港破晓电影作为文化沙漠的刻板印象,向世人展示了香港诗人的才华与创作出的感人诗篇。

黄灿然和廖伟棠两位诗人的生活状态,虽然迥异,却同样体现了一种共有的离散经历和城市记忆。

影片中,黄灿然的深圳生活和廖伟棠的台北经历,破晓电影都反映了香港人在外地的生活状态,以及他们对香港这座城市的思念和牵挂。

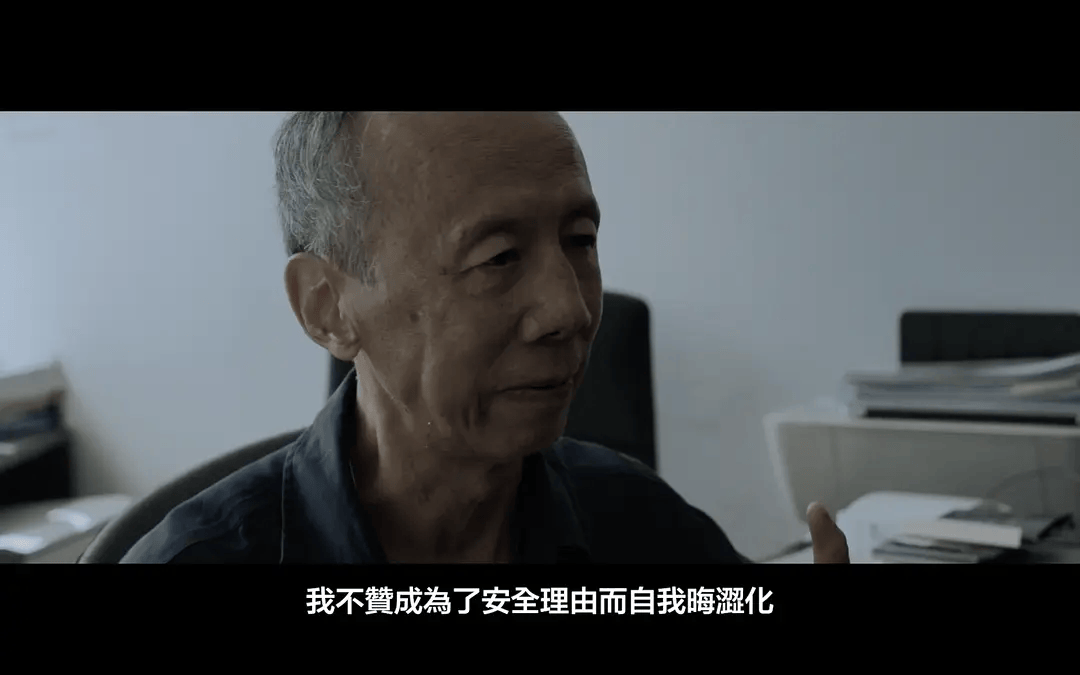

镜头下的黄灿然是一位性情中人,他反复念叨着,诗人应当有意识地摒弃对物质财富的追求,以获得精神上的自由。他的这种“努力不赚钱”的生活哲破晓电影学,让许鞍华不禁开怀大笑。

在香港国际电影节开幕典礼上,黄灿然发言:“得知许鞍华要拍香港诗的记录片,我的感觉是很奇妙。以她的年龄和名气,可谓德高望重,而她拍的题材,是所有香港事物中最没人知道的。就像在黑破晓电影暗的广场上,一盏聚光灯聚焦于一棵小树下的几株青草。”

「共你凄风苦雨,共你披星戴月……

今夜我在码头烧信

群魔在都市的千座针尖上升腾

我共你煮雨焚风,唤一场熔炉中的飞霜/咄咄,

我是一个人,在此咬指、书空」。

黄破晓电影灿然的诗句与他在巴士上层俯瞰城市的影像相互映衬,展现了诗人孤独而又坚定的身影。

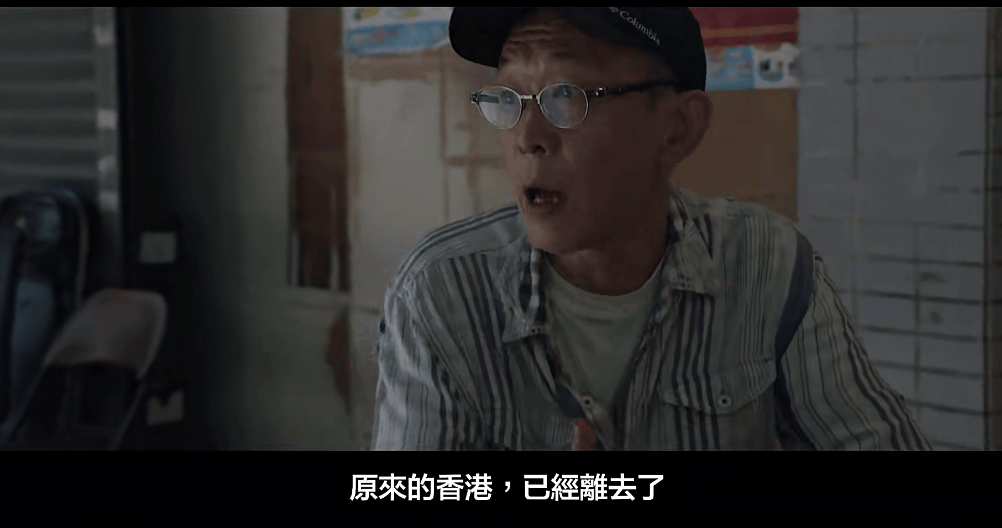

在《大角咀寻春田花花幼儿园不遇》中,廖伟棠的诗句与香港街头的景象相互交织,传达出一种沉静而又迫人的力量。

「别来无恙吗?

这是破晓电影另一个香港。

走在唐楼间漏下的阳光中

看纸扎店里唱红梅记。

那些透明的身体里有心

那些烧鹅有灵魂

窗有扑翼声。」

他的诗中有很多混杂的意象,这些意象在香港的街头可以感受到它们是并存的,开始你会觉得它们很混乱,但慢破晓电影慢你会发现它们是有机生成的。

这种影像与文字的对话,不仅丰富了诗歌的表现形式,也拓展了影像艺术的表现空间。

「情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之」,他们的诗歌不仅是个人情感的抒发,破晓电影更是对香港这座城市精神面貌的反映,以及对诗歌的爱与执着。

所以「诗」究竟是什么?

《诗》中的廖伟棠在一场讨论波兰诗人辛波斯卡的论坛中讨论「在诗里面抵抗,或者用诗去抵抗」的可能。

或许「诗」便是辛波斯卡笔下的破晓电影那般——「我偏爱写诗的荒谬,胜过不写诗的荒谬」的暧昧不清的却无比坚决的抵抗。

*本文作者:浅浅

今年第一限制级大片,背后的故事没那么简单

尺度过大,惨遭投诉,这部限制级新片实在太冤

责任编辑: